如何优化页面布局?先掌握这5种常见的用户浏览模式!

众所周知,我们大部分的用户群体阅读习惯,从左到右,从上至下,这跟西方文化是差不多的,接下来将从浏览模式、浏览路径、页面布局进行分析,优化页面布局,提升阅读效率和体验。

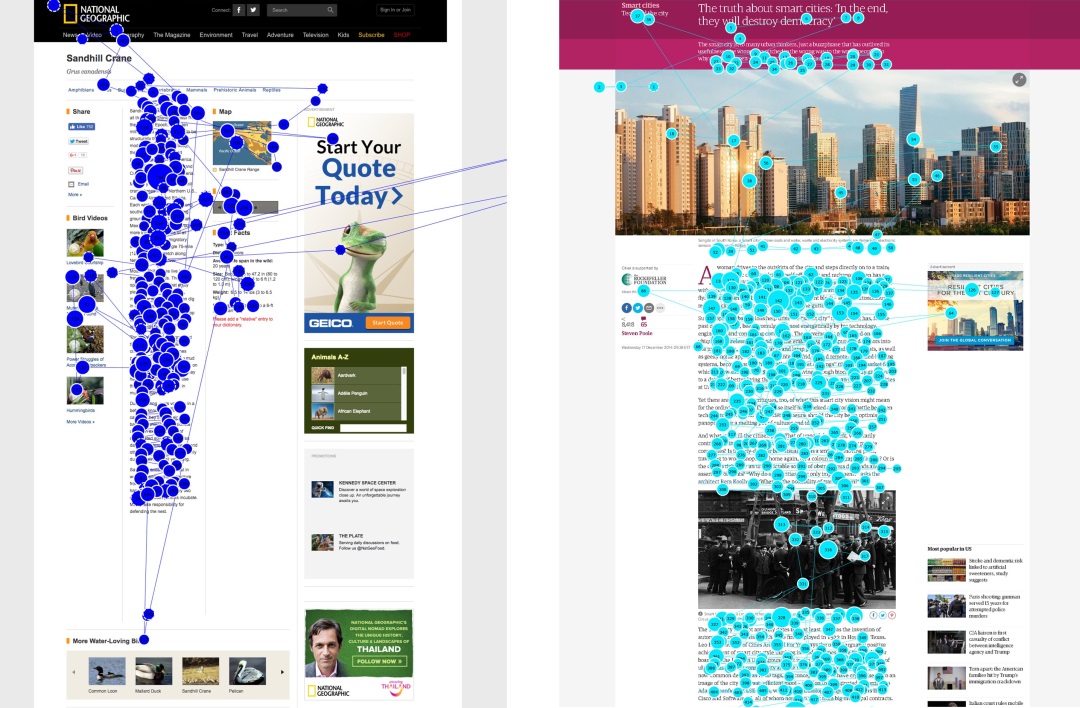

早在 2006 年,尼尔森团队发表过一篇关于《眼睛轨迹的研究》报告,提到了"F"型浏览模式,为大众所知且影响深刻的浏览模式,除了刚刚说的"F"型的浏览模式,那是否还有哪些模式?有的,经过相关资料的查询,总结了以下浏览模式。

一、 "F"型浏览模式

"F"型模式通常在网页或手机端浏览长篇文本时形成,眼球运动是扫描页面而非阅读。具体表现为:

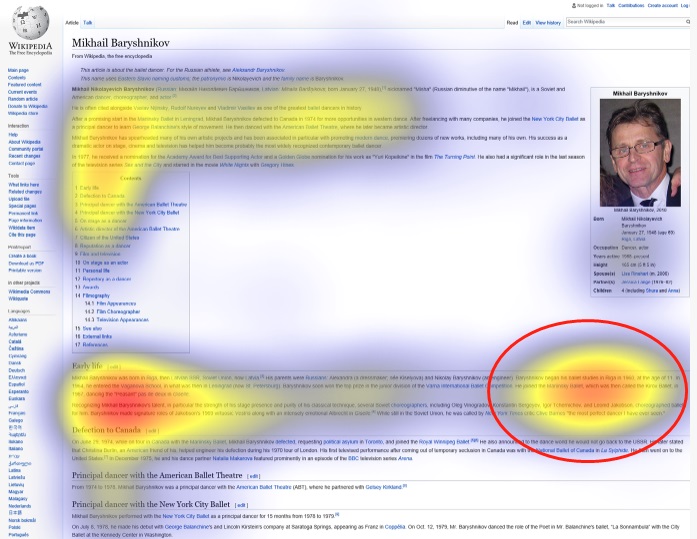

这是眼动实验的追踪热图,红色是关注最多和最长的区域,黄色次之,紫色是关注最少的区域,没有颜色的部分,是测试参与者没有注视过。

大部分的用户习惯是从左往右,从上至下的浏览的模式,某些特定的用户是从右往左的浏览方式,不管怎么样的,都是会形成类似于"F"的浏览路径,从右往左的用户形成的是水平对称的"F"。

手机端的浏览同样也是适用"F"型浏览模式,因为手机屏幕较小,可视区域也就更小,比 PC 端更简洁。

1. "F"型浏览的设计要点:

"F"型浏览模式是用户常用的浏览模式,适用于大部分场景,在浏览电脑或手机屏幕的时候,快速扫码且不会逐个阅读上面的每一个字,通过一种扫描的形式快速浏览,寻找关键信息,以提高效率,减少时间和精力的花费。

二、"Z"型浏览模式

顾名思义,追踪人们浏览屏幕眼动的路径,从左到右,从上到下,形成类似字母"Z"形状,通常适用于不以文本段落展示为主要内容的页面。

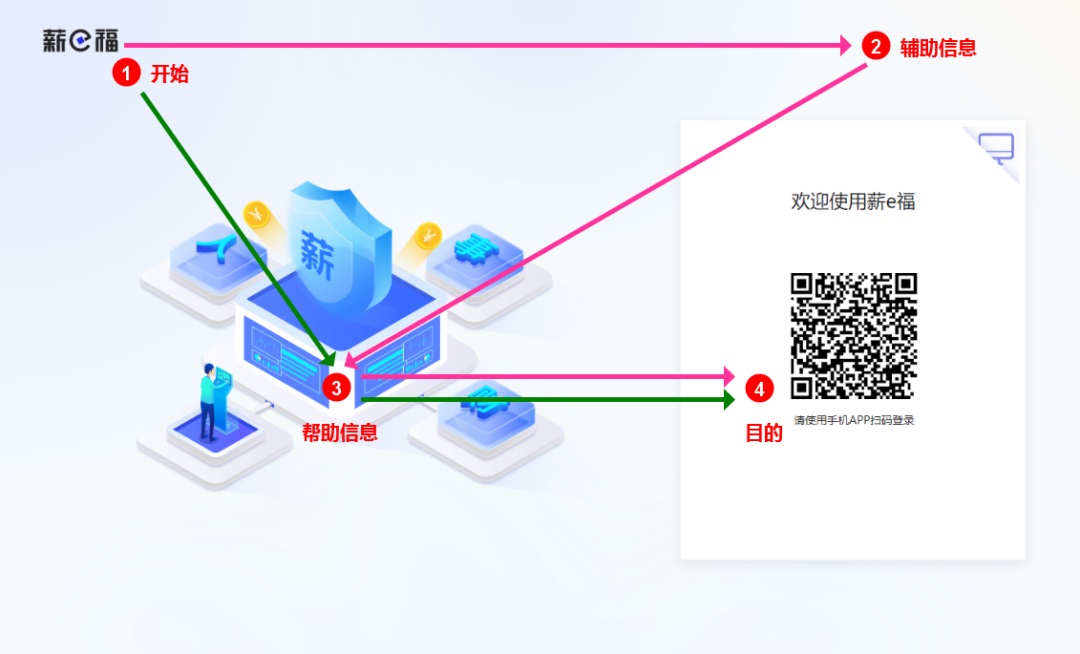

正常来说,用户会按照紫色的路径进行浏览(遵循古腾堡原则),将重要的信息放置在 1 和 4 的位置,若 2 没有信息,会自然而然跳过,形成绿色的浏览路径(如下图)。设计时采用"Z"型布局,将重要的信息放在视觉自然落到的地方,并且增强视觉强点,从而达到用户体验自然的浏览方式。

三、专注浏览模式(Commitment pattern)

这种模式已不是扫描,而是仔细阅读,用户会阅读文本大部分或所有的字句,花在阅读上的时间和精力也是最多的,但阅读所有内容能收集更多信息,相比"F"型浏览不会错过关键信息。通常在任务或兴趣的驱使下才会发生,比如要考试了学习、上级分配了任务等。

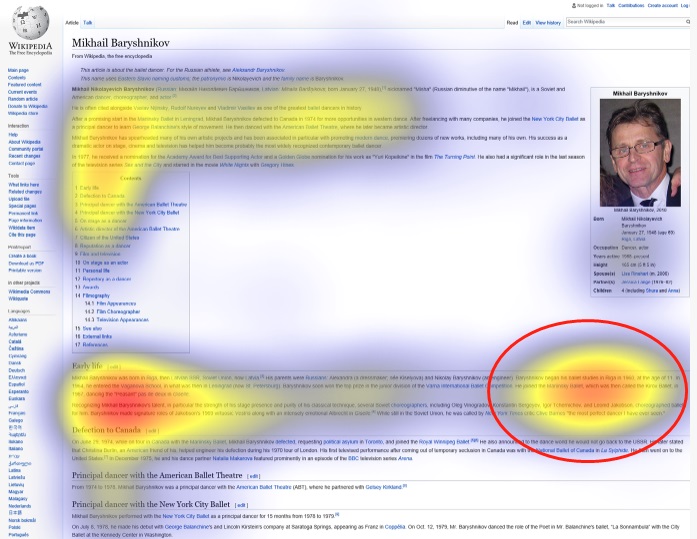

四、斑点浏览模式(Marking pattern)

在浏览的时候,用户会关注的某些特定的关键字,如字体加粗、颜色突出的位置,感兴趣的关键词等,就会特别关注该区域的内容,从而在页面中形成类似斑点的热图。

从这张图可以了解到,用户在浏览的时候,左侧是正常的 F 型浏览,浏览到感兴趣的信息,就会在该区域停留。

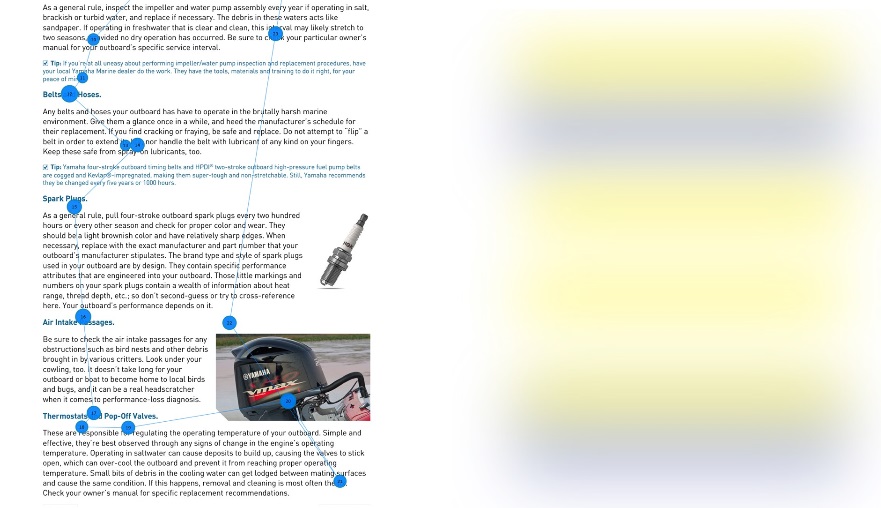

五、分层蛋糕浏览模式(Layer-cake pattern)

当一篇文章中包含标题/副标题,或者加粗字体等突出的地方,用户就会专注突出的位置,然后快速描述正文,就会形成类似了分层蛋糕那样的图。

从上图分析可知,用户会重点关注蓝色字体,也是作者想要传达给读者的信息,通过浏览重点信息,能快速理解文案内容,是除了专注模式外,也是用户扫描页面的最有效方式。

六、思考

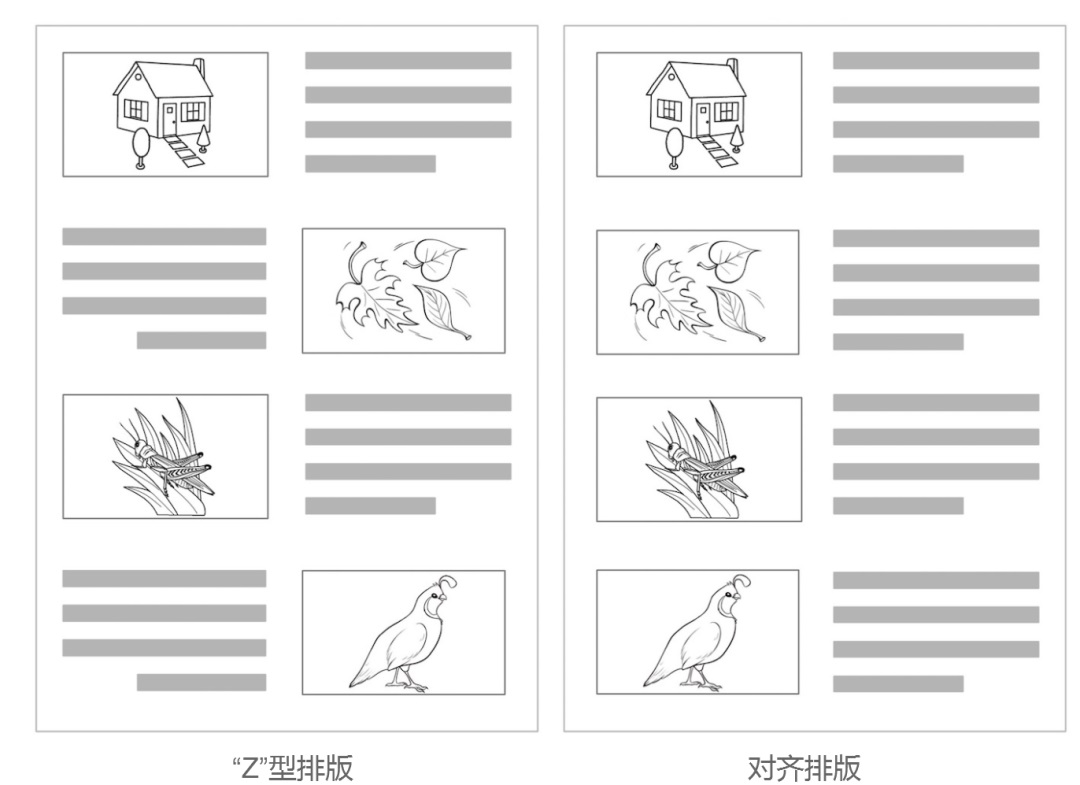

下面我们看一下"Z"型和对齐排版这两种布局方式(也是我们常用的设计排版方式),对我们设计的影响。

大家可以先想一下,这 2 种排版方式,用户的浏览轨迹是怎么样的呢?

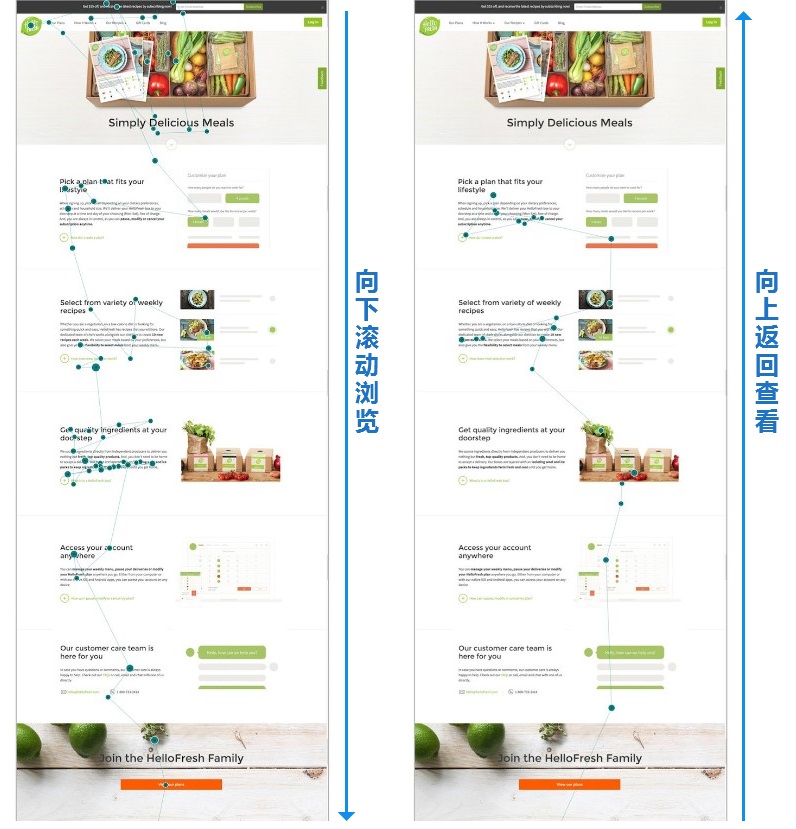

下面是经过眼动实验的两张图(上面的"点"次数表示用户注视的次数,"点"大小表示用户停留的时间长短)。

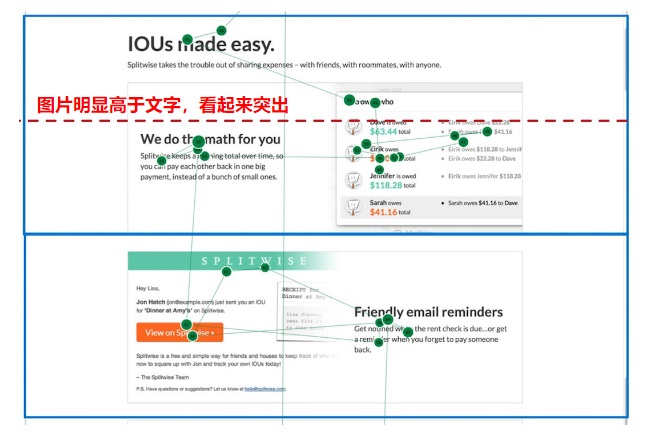

两种排版方式,用户都从一开始就被第一行中引人注目的产品图片所吸引,发现对于了解产品信息是有帮助,下面浏览到图片的时候都会查看,除此之外,他们的眼睛在文本和图像之间多次移动,并根据最先引起他们注意的内容引导到下一行。因此,这两种布局排版差别不大。

若我们换成装饰性的图片,图片包含的信息有限,会有什么样的结果呢?

事实上,图 1 用户刚开始浏览会关注上面的图片和文字,发现图片上没有价值的信息,只是装饰使用,就会忽略下面看到的图片从而跳过。图 2 是对齐方式布局,从而更方便跳过,图 1 按照"F"型的浏览习惯,视线会短暂停留在左侧的图像,无法完全跳过。

所以,页面中若图片是装饰性的,用户会选择忽略,左对齐的排版对用户浏览会更友好点。"Z"型的排版,图片对眼睛来说很像障碍物,他的目光引导到一张图片上后,他立即将目光从图片上移开,转向文字。

另外,按照我们的浏览习惯,自然而然地会关注页面的左侧,当如果右侧的内容或图像明显突出的时候,会优先关注突出部分内容。

还有个有趣的现象,大多数用户浏览页面滚动到了底部,会向上滚动,返回查看几眼图片,再离开页面。

七、总结

参考链接:

欢迎关注团队微信公众号:兆日 UCD

相关文章:

相关推荐: