大厂出品!如何用4步快速建立产品度量体系?

作为产品设计师/体验设计师,为产品选择正确的度量指标可能是在项目中最重要的事情之一。拥有正确的指标意味着成功与失败之间的差异,它们将成为我们时刻关注的目标,指导团队的优先级、价值观和愿景。

"成功的产品是什么样的?"

在我看来,成功产品的标准与设定可实现的目标,以及可量化的指标密切相关。毕竟我们无法改进那些不能被度量的事物。无论是收入、客户满意度、还是活跃度等指标,都成为了驱动力。

接下来我将通过一个简单易懂的 4 步模型"GAME"(目标-动作-指标-评估)来介绍制定产品指标的方法。干货满满,快点上车吧~

目标-动作-指标-评估 4 步制定产品度量体系

一、首先, 什么是指标?

广义而言,指标是指任何可收集、可量化的衡量标准,它能够使人们追踪产品或业务的某个方面随时间变化的表现。

例如,一个常见的度量指标叫做生命周期价值(LTV),它是基于两个通常收集的数据点来计算的:支付者的数量和他们在整个生命周期内支付的总收益。根据上面的定义,这个度量指标会追踪产品随时间推移的表现。

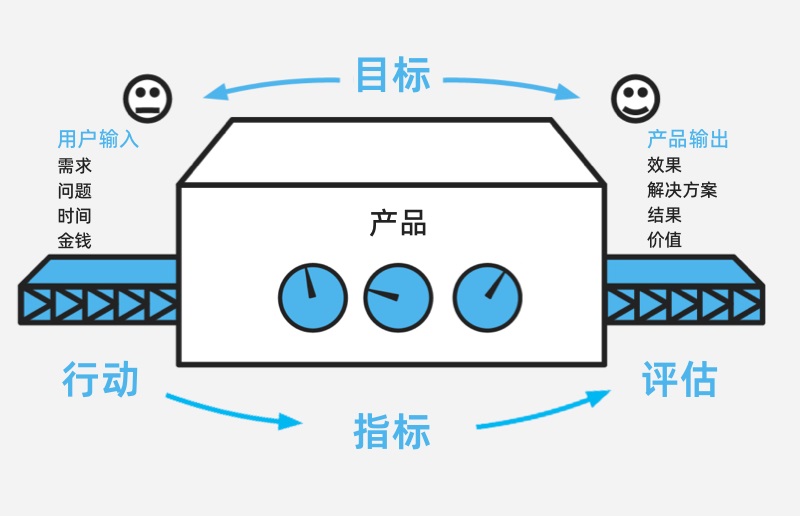

二、度量和分析的区别

你可能会问:根据上面的定义,不是任何数字都可以成为度量指标吗?

其实不完全是这样, 有时候它容易和分析混淆。因为度量指标可以被分析,且通常大家会这么做,但度量指标通常关注的是为产品提供动态的可衡量的标准。

同样的, 以LTV指标举例,分析可以量化度量指标在特定时间段内的趋势, 比如过去三个月LTV平均每周增长5%,周末注册的用户在首次访问时购买的可能性是平时的1.28倍。

说到产品的成功,得靠一些具体的数字或指标来衡量,这些就像是产品的"体检报告",告诉我们产品运行得如何。所以,在产品设计与开发的过程中,想清楚这些指标是什么,跟想清楚产品要做什么功能一样重要。

大部分情况下,由于涉及到大量关键利益,制定指标/度量体系需要慎重考虑。有的产品/体验设计师会试着从最基本的开始,把能找到的所有数据都收集起来看看。但很快就会发现,不是所有数据都那么重要。有些数据特别有价值,因为它们能让我们更清楚地了解产品的情况;而有些数据则可能会干扰我们的判断。

因此,在选择和定义产品的成功指标时,最好让关注的指标能够真正反映产品的核心价值和目标用户的真实需求。这可能需要综合运用行业知识、用户研究、数据分析等多种技能和工具,以确保最终制定的指标既准确又有效。

三、指标的心智模型

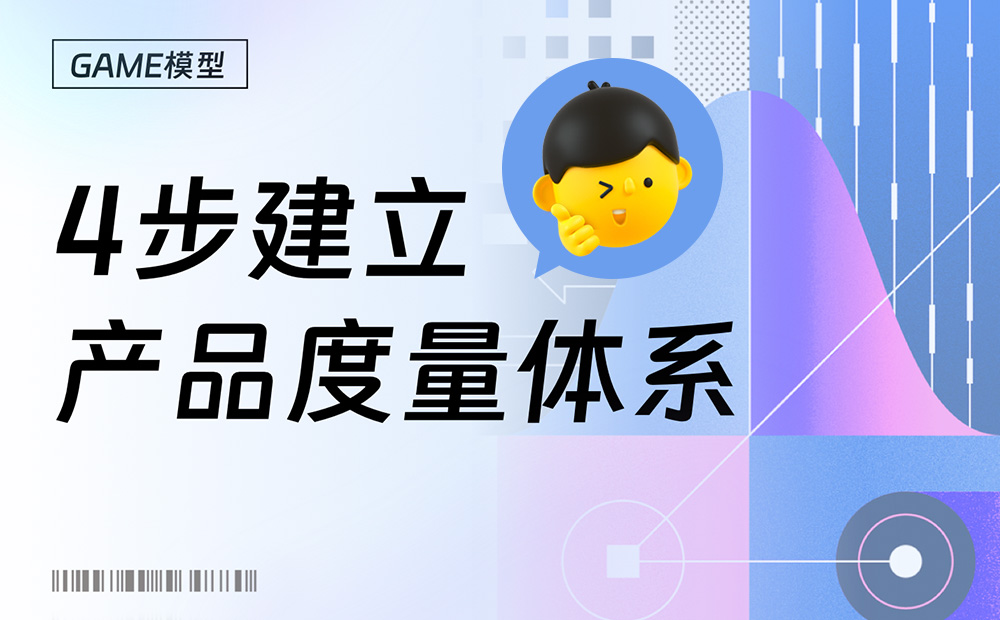

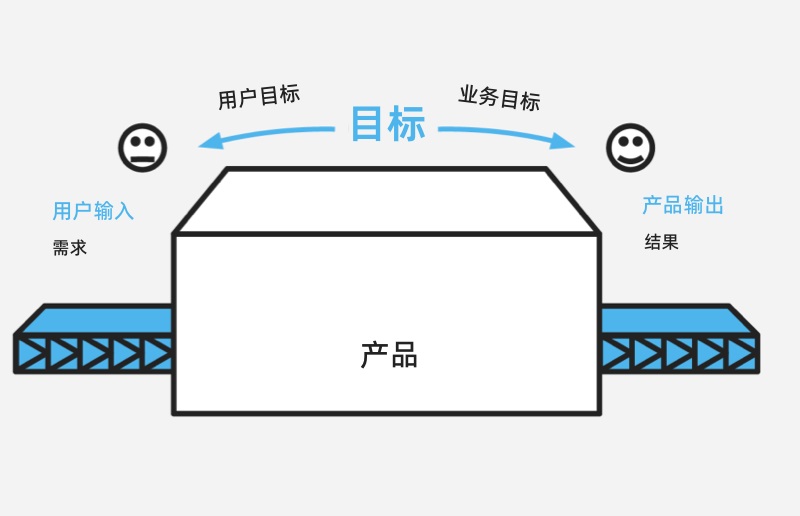

让我们换个简单的思路来理解产品指标:你的产品对用户来说就像是一个神秘的盒子,为了打造一款有用且好用的产品, 首先我们需要确定这个盒子的输入和输出。输入是用户带来的,比如问题和需求;输出是用户使用产品后产生的结果,这些结果就成了你的目标。

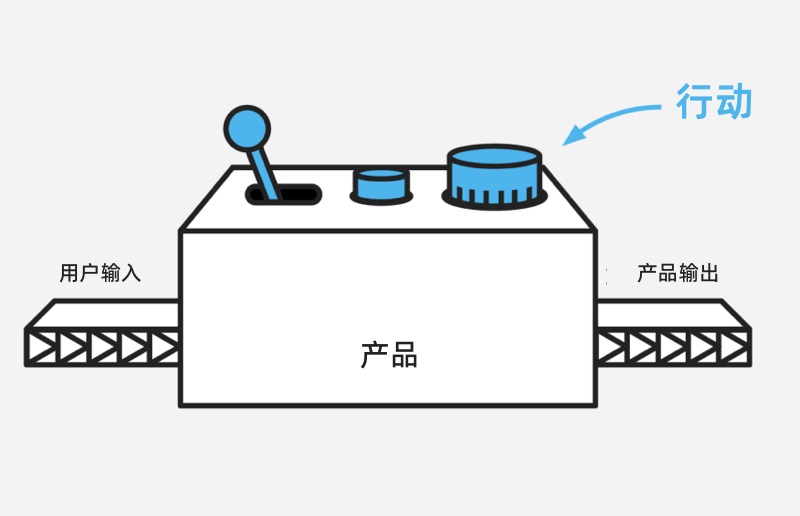

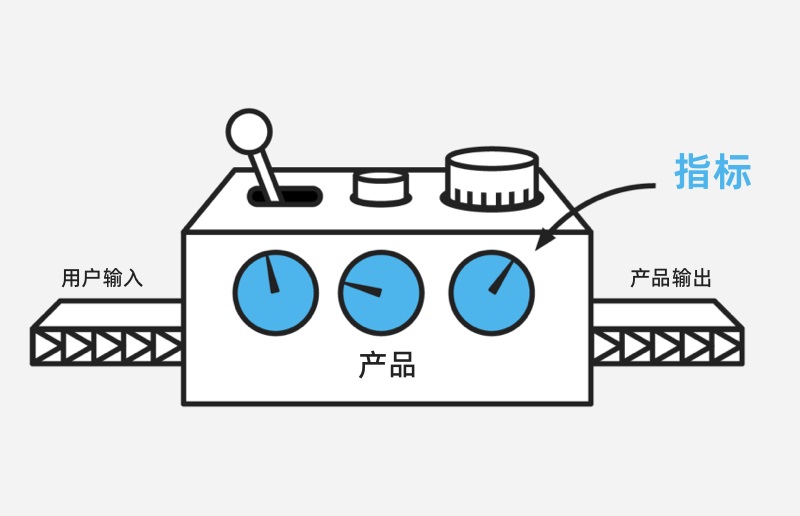

但这个盒子并不是黑箱,用户可以在里面尝试操作找到想要的东西,这些尝试及操作的行为, 就是我们要测量的关键。对这些行动进行量化和测量,可以让你了解有多少用户正在从产品中获取价值,以及他们是如何获取价值的。当你开始记录这些行为,并且持续观察一段时间,它们就变成了你的"指标"。

有了这些指标,你就可以开始评估产品了。如果发现哪里不对,你可以调整目标、改变行动,甚至重新设定指标。

这个简单的思路其实可以用在很多地方,比如:

四、如何用"GAME"4 步框架定义产品指标

第 1 步:明确你的目标

把设计目标作为第一步会引导我们采用自上而下的思维方式, 这对开发指标来说更有益。(如果自下而上的话会更依赖直觉,容易导致分析结果的偏离)

用户目标:

业务目标:

对于许多优秀的产品来说,用户目标和业务目标是相互一致的。这两者往往是同一枚硬币的两面,相辅相成。一旦设定了这些目标, 我们就可以采取行动了。

第 2 步:列出关键行为

这里我们将定义希望用户在产品内采取的所有行为,可以先从一份定性的列表开始, 先别纠结于这些行为是否可追踪。这儿有一些常见的问题,可以用它们来找找方向,记得选择和目标对应的问题集:

获取与激活:

留存与参与:

营收与收入:

你还可以用些现成的框架,比如 AARRR,来帮你理清这些行为。可以尽量覆盖广泛的内容,但别纠结于小细节。比如说,如果用户行为是"订阅新闻",那就先别急着列出每个订阅的地方。

第 3 步:定义指标

现在,我们要把每个期望的用户行为(定性)变成可衡量、可追踪的数字(定量)。为了做到这一点,在这个阶段可以把负责技术和数据的团队拉进来,让他们帮忙看看我们想的这些数字能不能算出来,还有收集、保存这些数据的可行性。在算这些数字时,有几个重要的选择要做:

直接指标 vs 代理指标:

有些行为我们可以直接知道用户有没有做,比如点了多少次按钮。但有些行为,比如用户看了多少内容,我们可能得找个别的办法来算,比如看他们滚动了多少次页面。

个体指标 vs 聚合指标:

有时候,我们可以把多个行为分组,先得到一个总体概览,然后在后续分析时了解细节。比如:先了解平台的的总收入,然后再计算哪个模块的收入最高,或者哪个模块的收入在增长。

数量 vs 比率:

有时候,我们想知道用户做了多少事,比如完成任务总共需要多少步。但有时候,可以通过比率为当前数据提供不同视角,比如计算迷失度(用户尝试完成任务过程的总步数统计/ 任务最短路径),用于判断当前产品路径设计的合理性。

内在指标 vs 启发式指标:

指标在不同场景下的使用需要变通,比如对于 B2C 来说,日活(DAU)可直接使用,其内在价值即可应用于对应产品;而对于预期每月使用的 B2B SaaS 产品来说, 像"过去 30 天内活跃的付费用户数"这样的启发式指标可能更合适。

对于大多数人来说,这是框架中最困难的一步。有些选择得靠我们的直觉,有些选择则得看看技术能不能实现,或进一步数据分析的影响。通常,在经历了一些迭代之后,才能确切地知道某个指标是否有效。

另外,有些数字看起来很好,但其实没什么实际意义(虚荣指标),调整那些可以通过巧妙的设计/工程手段或恶意用户意图而被人为夸大或缩小的指标(暗黑设计/增长黑客)。

第 4 步:评估指标

想要指标能为我们提供正确产品洞察,最佳方法是进行测试和迭代。在开始收集数据之前,无法确定一个指标的表现如何。

需要做的最重要的评估是指标的功能实用性。可以通过监控指标是否存在误报(假阳性)或漏报(假阴性)来检查其实用性。例如,如果指标下降,这是否意味着产品中存在真正的问题?反过来,如果出现问题,指标是否能帮助你标记出这个问题?当然,你也希望指标能够准确标记出真阳性和真阴性情况。

下面是一些评估时可自查的问题集,如果你对其中任何一个问题回答"否",那可能得重新想想怎么定这些指标了

评估指标:

评估行为:

评估目标:

诚实地回答这些问题,这是在寻找能够测量关键指标的工具,这些指标能为我们提供有关产品健康度并且可操作的指示。

五、应用 GAME 模型:以微信朋友圈为例

微信朋友圈对我而言是日常使用非常频繁的产品功能,我们可以借此机会来尝试分析一下它的指标制定过程。(本环节纯属猜测,欢迎探讨)

首先,朋友圈的目标可以分为用户目标和业务目标:

考虑到"活跃度"是用户和业务的共同主要目标,朋友圈上的行为可以归纳为以下定性列表:

罗列出上面这个全面但并不详尽的行为清单后,我们可以开始尝试通过各种决策点来制定可行且有用的指标。

直接指标 vs 代理指标:

除了"浏览朋友圈信息"以外,上述大多数行为都可以通过点击来直接追踪,对于浏览行为(未点击具体某个内容或产生其他行为), 可能会使用一个间接指标来追踪,例如"如果动态信息,即未浏览过的新朋友圈信息中,有 75%位于设备视口内,则计入浏览行为的数据统计"

个体指标 vs 聚合指标:

由于我们的主要目标是衡量活跃度,因此我们更关心用户与朋友圈动态的整体互动情况,因此将使用聚合指标来定义参与度,也就是说,某些行为(比如发布内容)对我们来说更有价值。我们可以选择不同的分组方式,比如将"发布朋友圈"归入第一个类别,"查看详细信息"归入第二个类别, 互动行为(包括点赞、评论、回复、分享、屏蔽、取关)归入第三个类别。

数量 vs 比率:

若全量统计朋友圈行为数量几乎没有意义, 因为任何用户都可能产生大量的行为,但如果我们考虑每天的数量或每个用户的行为数量,甚至两者都考虑, 即每个用户每天的行为数量, 那么会更有意义。

内在指标 vs 启发式指标:

活跃度作为一个无法直接衡量的指标,我们可以通过多项指标围绕它制定一个启发式方法。假设发布至少 1 条朋友圈,或查看至少 10 条动态,或至少与 3 条动态互动的人第二天再次打开朋友圈的可能性是其他人的两倍。那么用户达到上述三个阈值中的任何一个, 我们就认为他"活跃"了。

把这些信息整合在一起, 我们为朋友圈制定的指标将看起来是这样:

其中,"活跃度"这一启发式指标是通过汇总直接行为和代理行为, 并将其与每日总用户数进行比较而得出的比率。

评估工作将通过对新定义的指标进行实际应用,从而验证我们之前提出的许多假设,例如:

当你掌握了单个指标从 0-1 的诞生过程, 就可以为产品的不同维度制定对应指标, 最终形成产品的度量体系。在当前产品"快速迭代、勇于试错"的时代,这将是一个很有价值的举措。因为:

六、指标有时是个"双刃剑"

让我们看看过去几年发生的新闻故事:

2016 年,富国银行因开设超过 200 万个虚假账户而被罚款 1.85 亿美元。这是由于由于富国银行设定的销售目标过于激进,而这个问题最终导致 5300 名员工因"不当销售行为"被解雇。

2017 年,一名越南裔美国肺科医生在联合航空 3411 航班上被暴力拖下飞机,原因是联合航空需要"重新安排"乘客,以便让他们的四名机组人员飞往另一架航班。这一事件使航空公司的超售行为备受关注,即航空公司售出的机票数量超过实际可用座位数,以确保飞机起飞时满员。

乘客被迫为航空公司失误买单 (图片来源:百度)

2018 年,人们发现剑桥分析公司利用第三方软件 Facebook,从 8700 万用户那里收集数据,用于政治竞选活动。在此之前几年里,Facebook 对收入的极度关注使其股价在五年内增长了 7 倍。这得益于直接由用户参与度(即所谓的成瘾和情绪化)产生的广告收入,以及第三方开发者利用脸书向 20 多亿用户开放的能力所开发出的多样化内容。

惠普公司的比尔·休利特有一句广为人知的老话:"无法衡量的就无法管理……而得到衡量的就会得到实现。"

就像社交媒体向我们展示的那样,人们天生就倾向于追踪自己最新发布的帖子获得了多少"点赞",比尔·休利特也明白,仪表、测量和目标设定的结合是组织强大且有效的驱动力和激励因素。

如今,指标已经成为公司或产品绩效管理不可或缺的一部分,我们为自己和团队设定的关键绩效指标(KPI)受到了极大的关注。每周、每天、每小时,甚至每分钟,团队都会痴迷地检查他们的分析工具、仪表板和排行榜,以查看他们的行动是否在诸如每日新用户增长、用户平均参与分钟数或用户收入等 KPI 上取得了进展。

然而,这种关注是有代价的。

虽然并非所有围绕单一业务指标集结的团队都会变得短视,但这种情况已在多家企业中发生。只关注"唯一重要的指标"进行管理,可能会导致忽视其他因素,从而陷入视野狭窄的风险。这就是指标的双刃剑特性,它带来了意料之外的后果。

"但我们绝不会这么做……!"我相信富国银行的5300名员工也是这么想的。可以肯定地说,富国银行中很少有人认为自己是"坏人",每天早上醒来时都带着明确伤害客户的意图。然而,由于严格的配额和赚取奖金的压力,他们正是这样做的。

不幸的是,没有产品或组织能够免受意外后果的影响。如果系统中有一种衡量标准,那么就存在利用该系统的动机。尽管指标能够很好地将我们和产品所重视的事情聚焦起来,但同样的指标也可能具备意外的副作用。

七、作为设计师我们可以做什么?

1. 制定可靠的设计原则

回看设计史的发展,从过去到现在有许多设计原则一直在指导我们的工作,例如,20 世纪现代主义美学运动的核心哲学表明,世界必须从根本上重新思考和简化,提倡光滑、干净的线条,消除纯粹为了点缀的装饰性添加。三十年前,唐纳德·诺曼出版了《设计心理学》,概述了想要创造更好体验的产品设计师应该遵循的原则。如今,在数字产品的时代,我们需要审视、确定并坚持指导我们工作的更适合的原则。

2. 在我们的设计中,选择尊重用户的设计模式

3. 在设计工作过程中,挑战默认指标。

当前谈到指标,有两种常见情况:

这两种情况都可能造成破坏性的影响,并可能导致设计师使用黑暗模式来更快地实现他们的目标。

因此,设计师需要参与指标讨论,不仅要引入用户的观点,还要检查特定指标如何影响或受到整个产品生态系统的影响。另外,对于每个业务指标,产品可以有一个以用户为中心的指标以及一个反指标,以保持其整体的健康运转。

总结

本文通过引入"GAME"这一简明实用的四步模型,即"目标-动作-指标-评估",为构建产品度量体系提供了清晰的框架。我们不仅厘清了指标的定义,还明确了度量与分析之间的关键差异,理解了为何选择合适的指标至关重要。通过深入解析指标的心智模型,我们认识到指标不仅是数据的体现,更是指导决策、驱动产品优化的有力工具。

在 GAME 模型的指导下,每一步都紧密相连,从明确产品目标出发,到定义用户为实现这些目标所需采取的动作,再到筛选出能够准确反映这些动作效果的指标,并最终通过评估环节不断优化指标体系,形成了一个闭环的迭代过程。这一过程强调了指标设定的科学性和灵活性,确保团队能够聚焦于真正影响业务增长的关键因素。

同时,我们也意识到,指标有其优越性,但也可能成为双刃剑,过度依赖或不当使用可能导致决策偏差。因此,作为产品设计师或体验设计师,我们应当审慎选择指标,保持批判性思维,不断审视和调整度量体系。在这个过程中,持续学习、勇于实践和反思,大家共勉~

作者:iFlytek STC UXD

相关文章:

相关推荐: